清代的整个科举考试体系中,乡试是受到全国上下最关注的大考,其地位就和如今的高考一样,毕竟,绝大多数的文官仕途的第一步就是从乡试中举开始的。不管日后是出将入相,位极人臣,这第一步总是有特殊的意义。

读书人重视乡试,朝廷则更重视。每届乡试,皇帝都会向各省派遣主考官,对官员们来说,正因为自己都是从参加乡试的千军万马中杀出来的,一旦多年媳妇熬成婆,当上乡试主考来掌控他人的命运,自然是最为风光荣耀的事情,大有衣锦还乡的感觉。

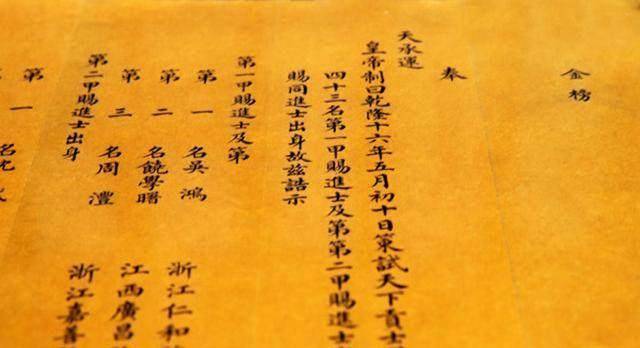

而对于乡试主考官的选择,皇帝也是一直高度重视,颇费思量的。1904年是慈禧的七十大寿,前一年的科举考试主考官十分留意“吉庆之兆”。经朝廷核准,派出各省乡试的主考、副主考。

头两批是云贵两广,八人的名字是:李哲明、刘彭年、张星吉、吴庆坻、达寿、景方昶、钱能训、骆成骧,将这八人的名字连缀起来,刚好成了“明年吉庆,寿景能成”,真乃大吉大利。

担任乡试主考,不仅是一个极大的荣耀,对官员来说更是一趟获利颇丰的肥差,尤其是那些平时在清水衙门供职的京官,个个都挤破头想要得到这个美差。因为外派一省乡试主考官所获可抵十数年甚至是数十年的俸禄。

就以曾国藩为例,道光二十三年七月,曾国藩以从五品的翰林院侍讲被钦命为是四川乡试主考官。当时五品官的俸禄是一年八十两银子和禄米八十斛,就算加上恩俸,也不过是一百几十两银子。曾国藩靠着这些收入,根本不能维持在京城的开销,每年尚需老家补贴上百两银子才能勉强度日。以致五品官员连轿子也雇不起,当时传为“五品官走着来”,为京城一怪,其困境可见一斑。

可是曾国藩当上主考官后,小日子过得就不一样了。他可以从户部领取程仪,这项制度从康熙朝开始,道光年间规定正主考的待遇为二千两,副主考为一千两,而实际上他们的路途花销根本花不了几个钱。

除了户部的二千两正式收入外,乡试结束时,地方官场依惯例还有一份名为辛苦费的非正式的礼金赠送,多由一省的督抚或学政来转交,数额高达几千两甚至上万两。这一明一暗的两笔收入即可使一名平时极为困窘的官员刹时阔绰起来,正所谓“京官不外放,穷到能卖炕”。以曾国藩的道德人品,看到户部发来的二千两白花花的银子也不禁心花怒放,立马修书一封并将大半银子寄回老家,以示回报。

在全国各省中,尤其以顺天府乡试主考官最为尊荣,顺天府是首都主考,必须要由进士出身的大学士、尚书、侍郎等一二品大员充任,如果能够出任顺天府正主考,可谓文官中一生最为辉煌的时刻之一。即使是清末权倾朝野的李鸿章,也不能免俗于对顺天主考的向往。

这位自诩为“少年科第,壮年戎马,终年封疆,晚年洋务,一路扶摇”的李鸿章,却终生耿耿于怀顺天主考一职,成为他的终生遗憾,可见乡试主考官在当时的官员心目中的魅力。

况且,担任一届乡试主考官不仅仅是物资上能获得巨大回报,而且中举的学子都会将主考官奉为座师,成为其门生,这在官场上也是一种极大的政治回报,更为日后积累了大量的人脉。返回搜狐,查看更多